スピーカー紹介

DXとは、顧客体験を改善すること

株式会社ヴァリューズ 後藤賢治(以下、後藤):「Keynoteは、『DX推進に潜むギャップと落とし穴 高まる「Demand」の重要性とは』と題し、三井住友海上の木田さん、データサイエンティスト協会の佐伯さんと共にお届けします。

本日は総論的な話だけでなく、具体的なデータ事例も見ながら、皆さんのアクションのヒントにつながるような各論の話もできればと思っています。

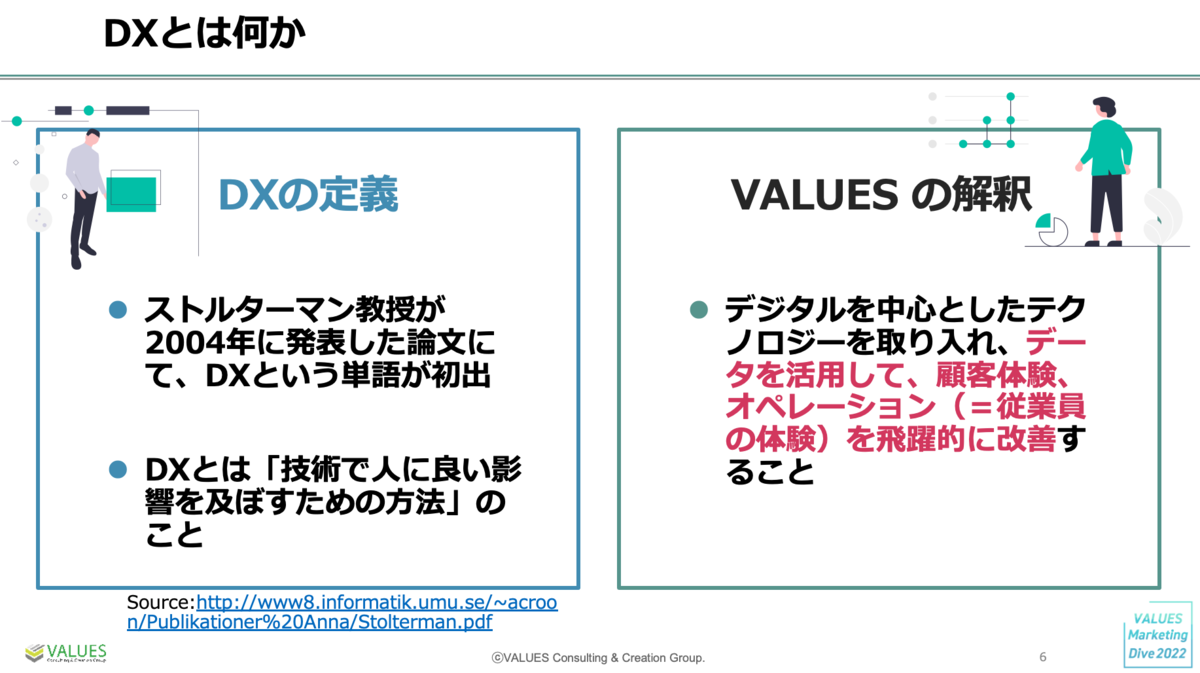

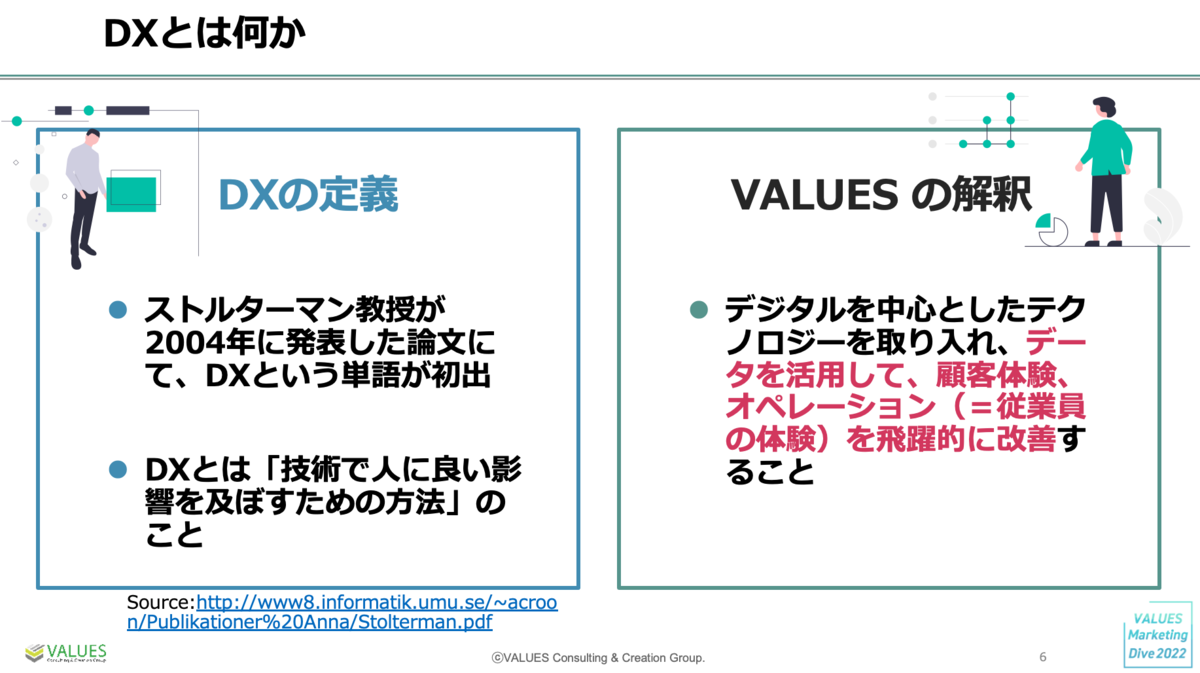

まず、「DXの定義とは」とネット検索したり本で読んだりすると「技術で人に良い影響を及ぼすための方法」などと出てきます。

しかし、ヴァリューズの解釈としては、何かをネット化することだけがDXということではなく、デジタルを中心としたテクノロジーを取り入れ、データを活用して、顧客体験やオペレーションを飛躍的に改善することが本来のDXだと考えています。」

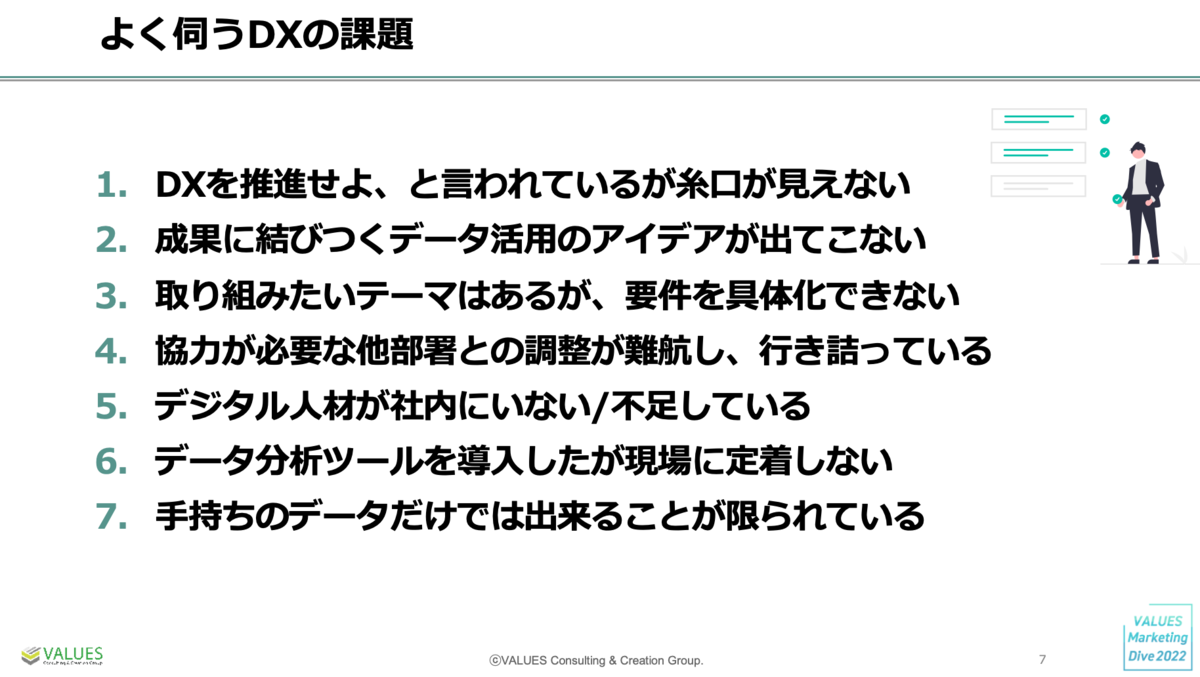

後藤:「我々も最近多くDXのご支援をさせて頂いていますが、共通して言える課題がいくつかありますので、下図にご紹介します。」

後藤:「DXと呼ばれ始めたのは最近ですが、実はこういった話は20年ほど前から同じ問題として存在していたと思うのですが、いかがお考えですか。」

一般社団法人データサイエンティスト協会 佐伯 諭氏(以下、佐伯):「DXという概念は新しいものではなく、2000年代からデータやテクノロジーの活用してサービスを改善したり、事業の効率化を図る、という流れはありましたね。そこにイノベーションや企業変革の社会的要請というか、試みが重なり、DXの流れが生まれているという話だと思います。」

後藤:「まさにそうですね。そのような背景を含め、今起きているDX推進にまつわる問題をどう解決するのか、これからは「Demand」という言葉をキーにして話を進めていこうと思います。

まず、「Demand」を語るにあたり、イシュードリブン・仮想思考というものがより重要になると思っています。

例えば、DX推進過程における落とし穴としてよくある、「データがあるから何か出来ませんか?」というデータありきのケースによく見られる失敗を考えた時、いかに「目的分析」が重要になってくるかが想像できるのではないでしょうか。

この辺りのお話を木田さんに伺おうと思います。」

5Dの壁を突破する「ビジネストランスレーター」の存在

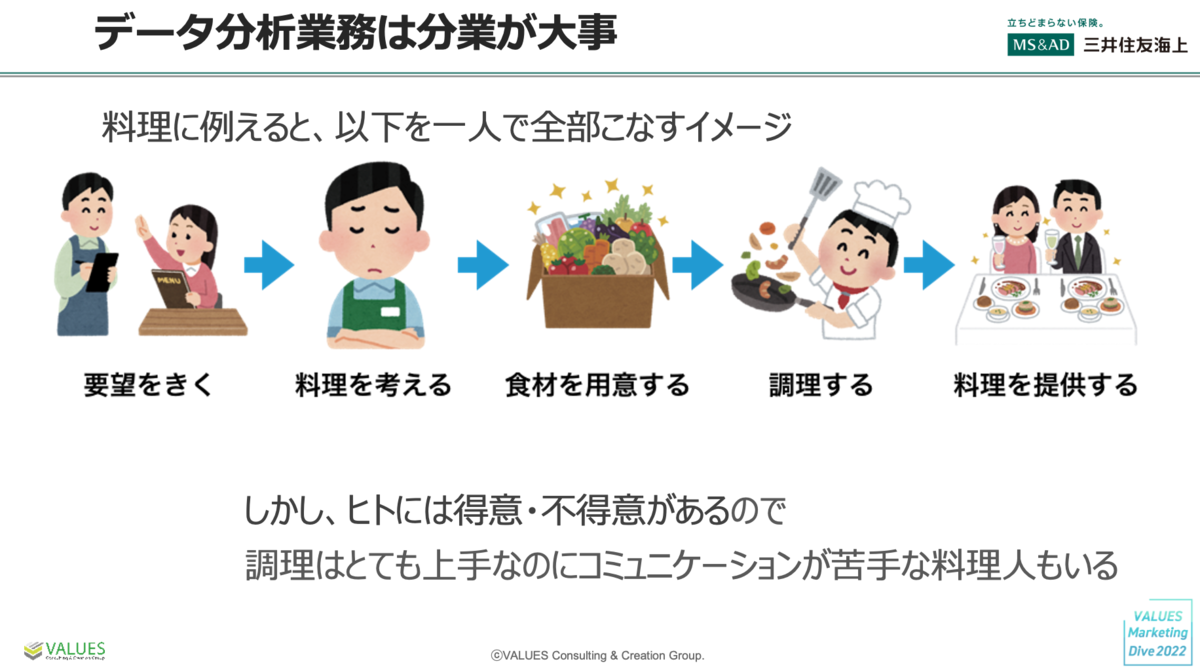

三井住友海上火災保険株式会社 木田 浩理氏(以下、木田):「データ分析とは、例えると料理に近いのではないかと思っています。要望を聞いて材料を揃えて、調理法を考えて提供するという流れがとても似ています。そして、大概これを全て一人でこなすことが求められるのですが、誰しも得意・不得意があるので、1人に全てを任せるというのはハードルが高くなります。ですから、データ分析業務には分業が大事だと、私は考えます。

そしてその中でも特に、分業化して得意な人がきちんと対応することが重要になるのが「要望=Demandを聞く」という作業になります。」

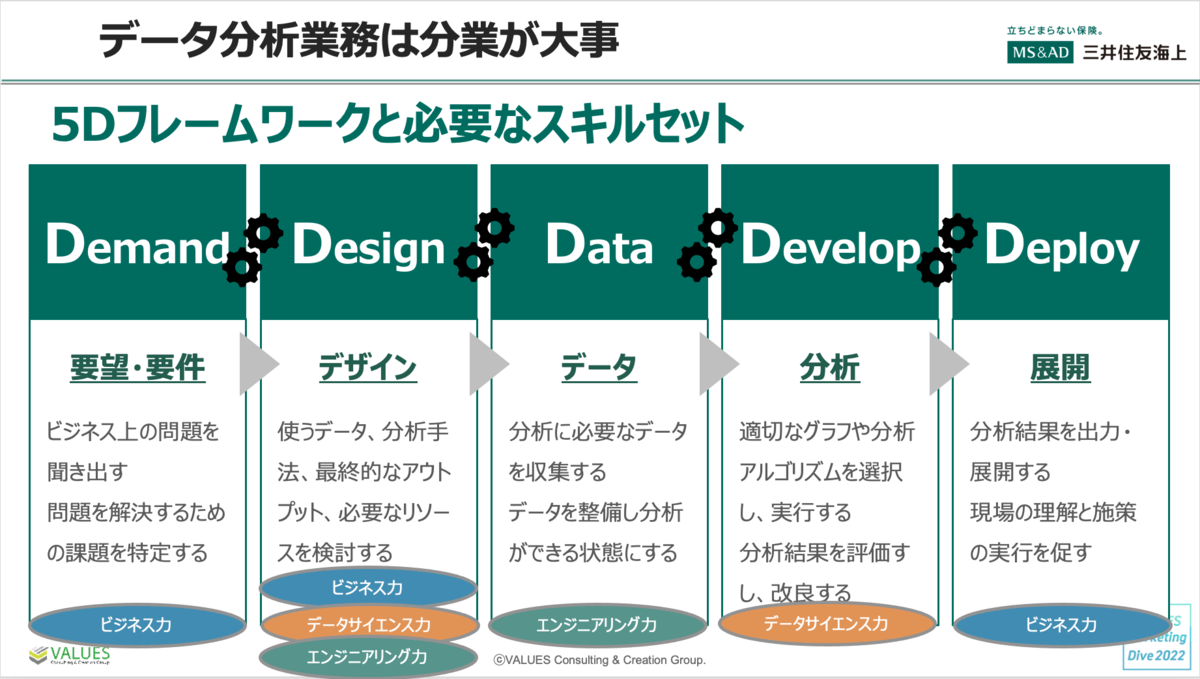

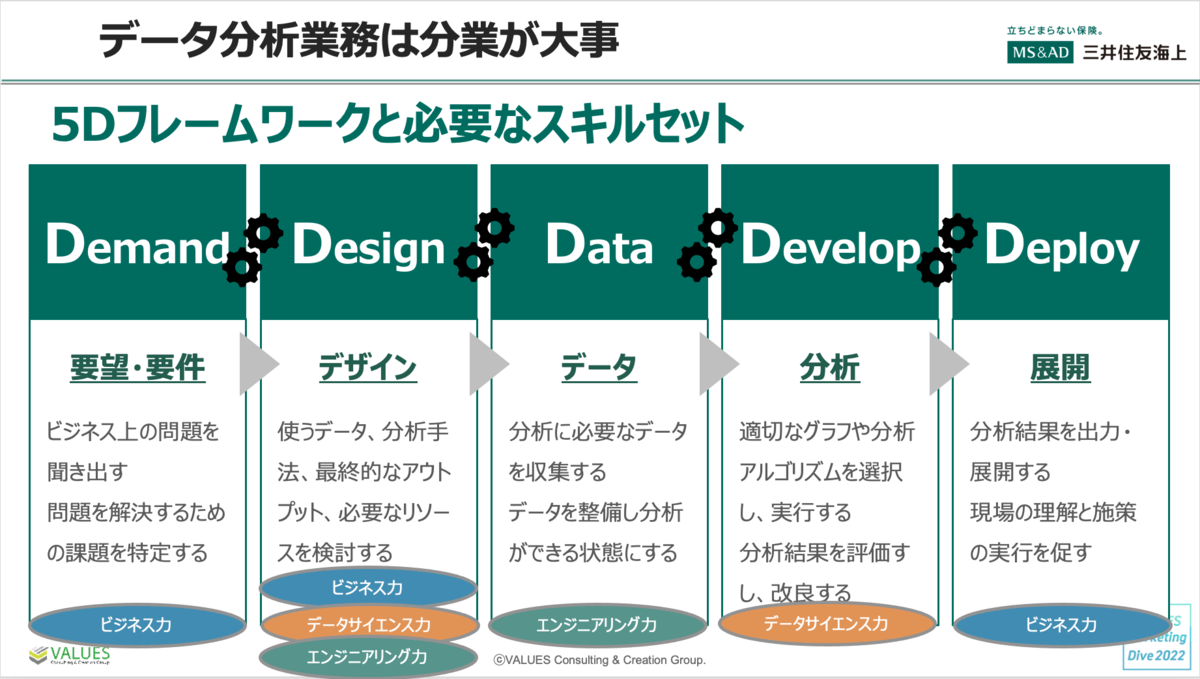

木田:「私は自著の中で、5D(Demand/Design/Data/Develop/Deploy)と紹介しているのですが、これらの間の歯車をきちんと回していくことが大切です。

しかし現場ではこの通りにはなかなか上手く回らないというのが現実です。

先の話にもあったように「Data」から始めてしまうケースがとても多いのです。

そうすると目的が定まっていないままに分析が始まってしまい、Deploy(展開)する先がどこにもない、現場の理解も得られない、というような状況に陥りがちです。そうならないために「Demand(要望・要件)」がとても重要な作業になるのです。

データサイエンティスト協会の求める能力として、データサイエンス力・エンジニアリング力・ビジネス力という3つの軸があります。これを5Dに割り振ったのが次の図です。

見ると、「Demand」と「Deploy」のフェーズでは、データサイエンス力やエンジニアリング力ではなく、ビジネス力が不可欠であることがお分かりいただけるかと思います。これを1人で全て担うのは困難です。

従って、この問題は複数の担当者で分業をすることで能力を補完し合い解決するべきと、私は考えています。

加えて、それらの担当者を繋ぐ人も重要で、そういった人を積極的に育成したり、あるいは「Demand」を正しく把握するために外部サービスを使ったりすることも、この5Dを回すためにはとても有効だと考えています。」

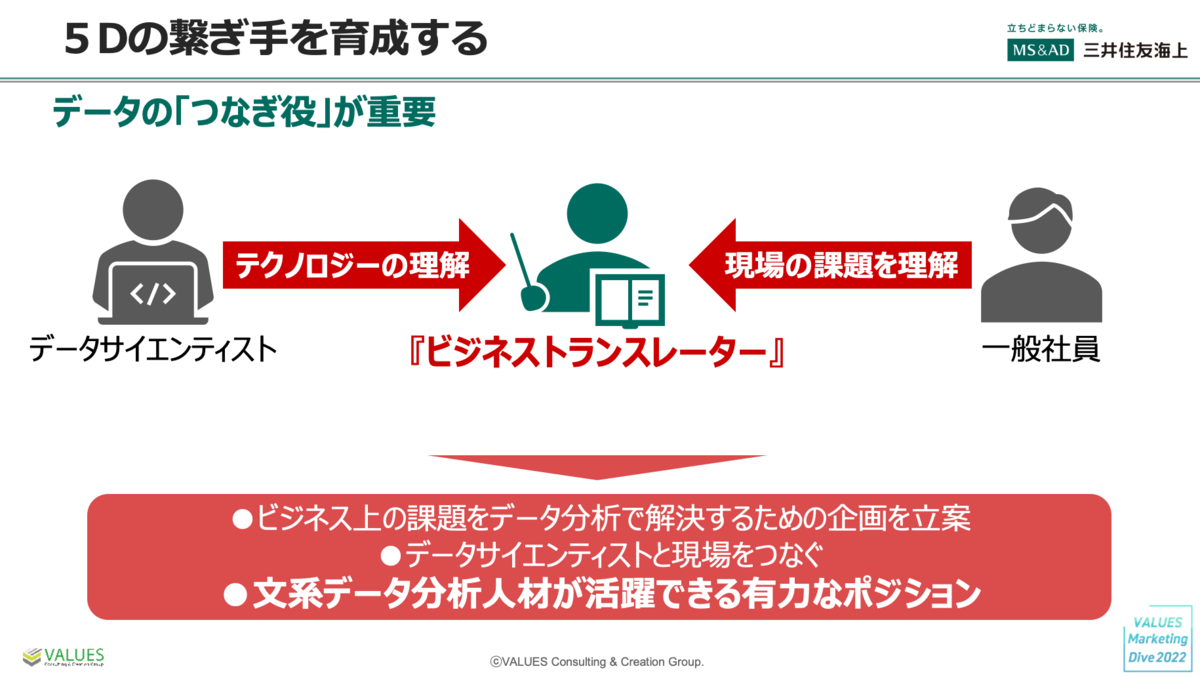

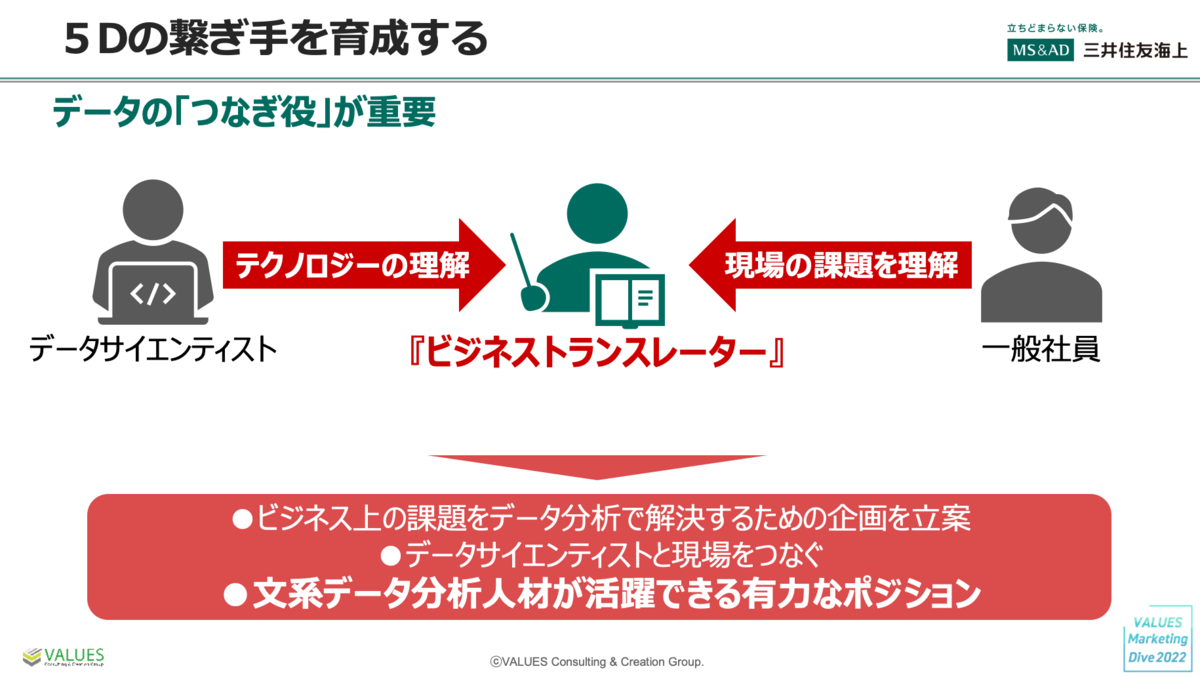

木田:「5Dの各ステップにある壁を突破するためにはデータの繋ぎ手となる、「ビジネストランスレーター」を育成することが大切です。そして、さらに現場から「Demand」を吸い上げて、「Deploy」で施策として回す際に、管理職以上の存在が障壁とならないよう、彼らにデータ教育を行うことも重要です。」

後藤:「しかし、「Demand」の部分を担うには、その先の「Data」や「Develop」の部分についても、ある程度理解していないと難しいのではないかと思います。」

佐伯:「得意・不得意に合わせて分業しつつも、隣の仕事がわかるようになるためには、具体的にどうすれば良いのでしょうか。」

木田:「全てを熟知していなかったとしても、分析の有識者にある程度のレクチャーを受け、そして適性を見てもらい、アドバイスをもらうことで「ビジネストランスレーター」として成長することは可能だと思っています。

もちろん、その有識者は外部人材でも構いません。現場の意図を汲み取った分析や、施策の実行のためには、コストを惜しまずにアドバイザーを立てることが重要です。」

5Dの事例(自動車保険の調査)

後藤:「弊社もクライアント伴走型でビジネスを展開しているので、一種の「ビジネストランスレーター」と言えるのではないかと思います。そこで、よりその役割をイメージしやすくするため、5Dに即した形での事例をお持ちしました。今回は木田さんにお越し頂いているので、自動車保険の事例となっています。

まず、「Demand(要望・要件)」です。

以下のような背景のもと、一旦「自動車保険契約者がどのぐらいネットで調べているか」をビジネス上の課題と定義し、その背景を整理します。

⚫︎ 三井住友海上での自動車保険販売は代理店型

⚫︎ 契約もオンラインで完結する市場は伸びているが、特に新規のシェアは店舗、代理店経由が高い

⚫︎ ただ、ネットを無視できるかというとそういうことではなく、契約(更新)前にネットで何らか調べているはず

⚫︎ ネットでの顧客体験を理解して自社サイトの進め方、外部メディアの活用、顧客との接点のありかたを改善していきたい⇒(真の「Demand(要望・要件)」はこれ)

一見、「自動車保険契約者のネット検索数を知る」ことが分析目的とされがちですが、あくまで「検索数を知ること」は手段であり、その分析を行うに至った背景の中に真のDemandがあります。

続いては「Design(全体設計)」、「Data(データ収集・整備)」 です。

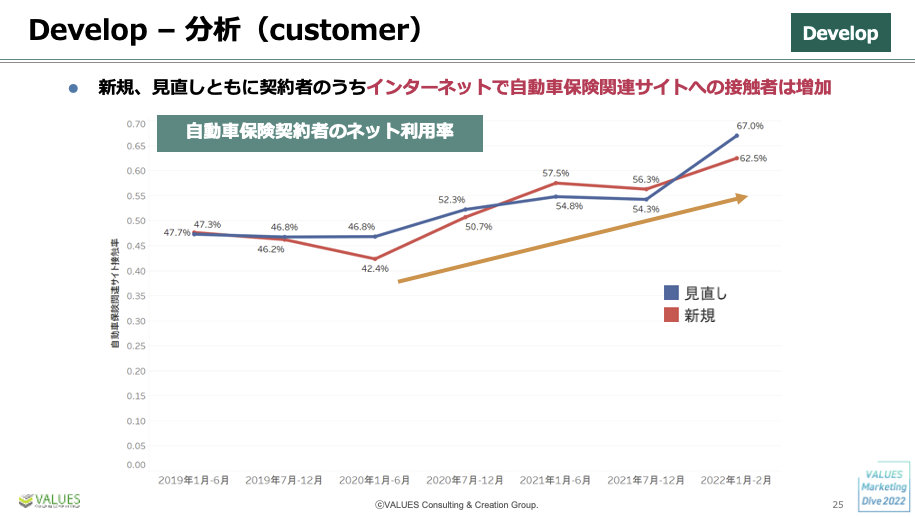

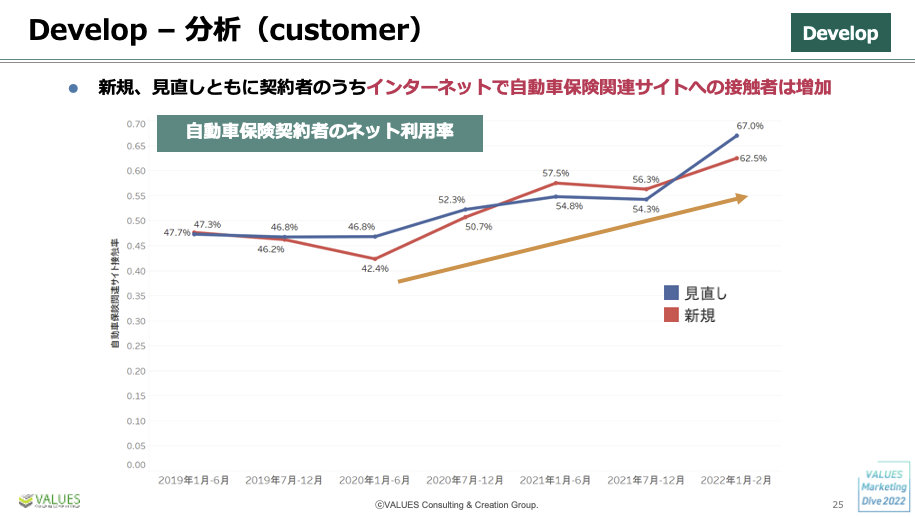

ヴァリューズが定期的に行なっている自主調査(アンケート)を用いて、2019年1月以降に自動車保険の新規契約・見直しをしたモニタとその契約月を抽出しました。

そして、そのモニタが自動車保険を契約する3ヶ月前~契約月の間に、オンラインでどのような行動をしたのかについて、自動車保険関連のWeb行動履歴データを分析しました。

その結果が下図のグラフとなります。

これを「Develop(分析)」していきます。

まず、インターネットサイトへの接触者数を表したものです。

新規、見直しともに、自動車保険関連サイトに接触した契約者が急増しているという事がわかりました。特にコロナ禍で急速に接触者数が伸びているのがわかります。」

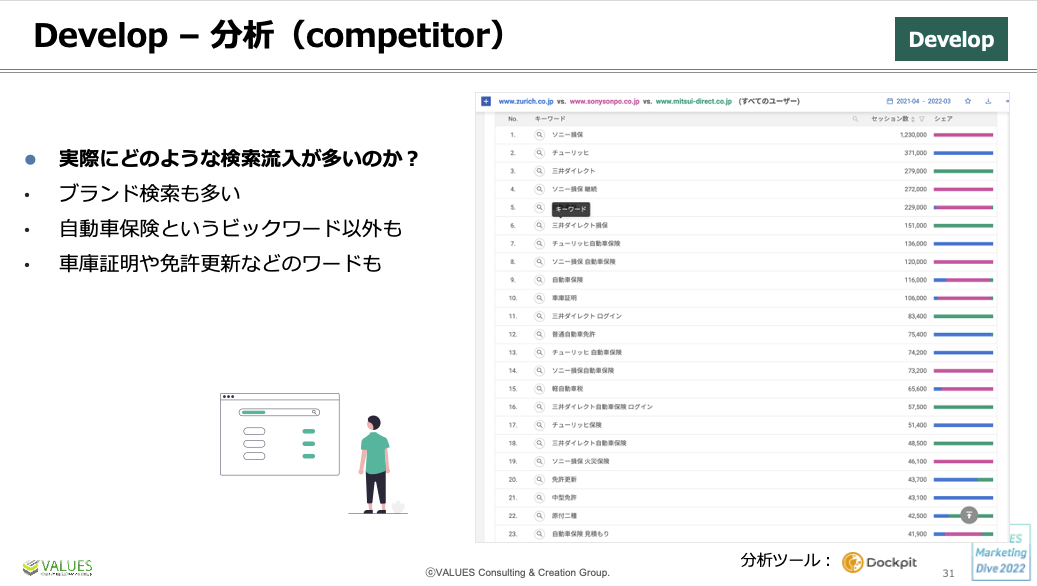

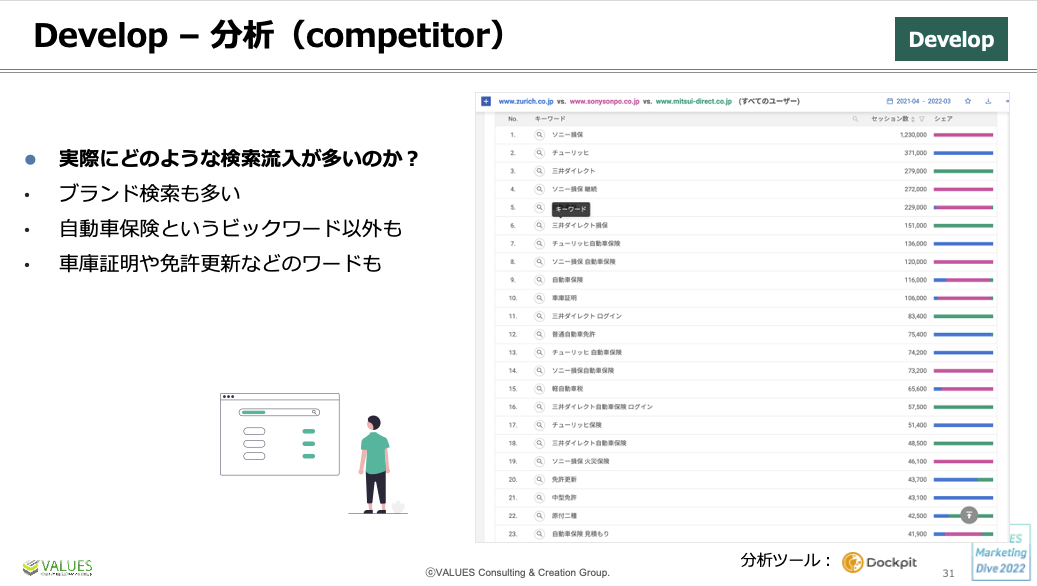

後藤:「実際のネット検索ではどのような流入が見られるのかを調べてみました。

すると、直接ブランド名で検索しているケースが多かったり、自動車保険というビックワード以外に、車庫証明や免許更新といったさまざまなワードも発見しました。」

後藤:「このような形で、いくつかの分析をもとに「Deploy(展開)」を下図に挙げます。」

後藤:「変革をすることがDXのゴールになってしまうと良くないので、ここでは特にコンテンツマーケティング拡大後の施策評価をどのように行うかが重要なのではないでしょうか。」

木田:「そうですね。GAなどを活用して、有効なコンテンツとそうでないものをきちんと把握して管理することが大切だと思います。」

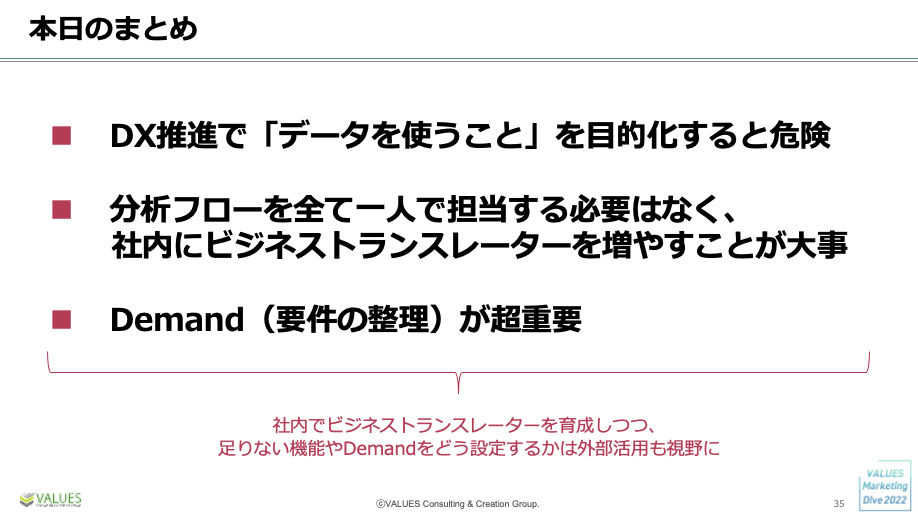

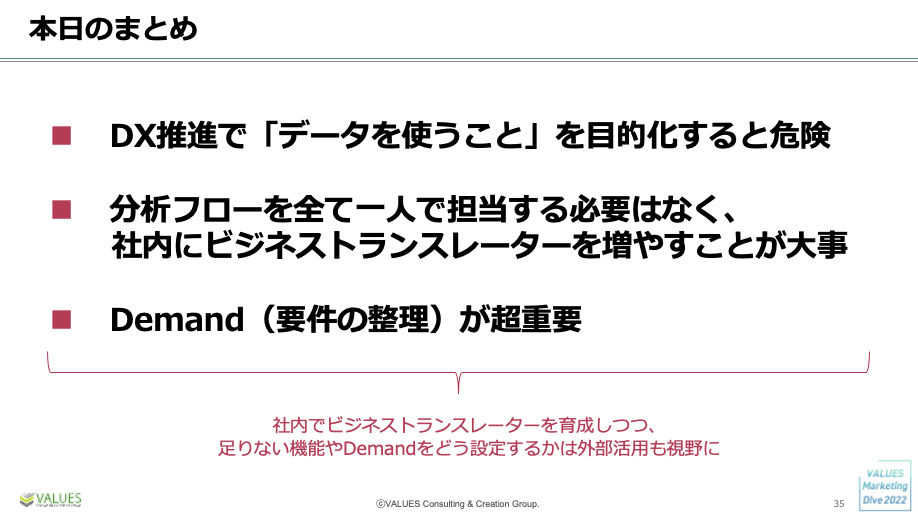

まとめ

後藤:「今回の三井住友海上様の事例を組み立てながら、「ビジネストランスレーター」は常に最初のステップである「Demand」と最後の「Deploy」を常に意識して進めるのが重要なのではないかと思いました。」

木田:「確かに、「Demand」をきちんと定義し、「Deploy」で最終的に施策をどう展開して、さらにその効果測定まで考えてビジネスへどう繋げるのかをイメージを持ちながら調べていくというのは大切なことだと思います。そのような最終展開形をあらかじめきちんと考えておくことが「Design」の最も重要な部分ですね。」

佐伯:「そしてやっぱり「Demand」がしっかりしていると、「Design」がしっかりとはまると思います。」

後藤:「そうですね。それにしても、この5Dを全て繋ぎ通せる方はなかなか居ないのが現実ですよね。だからこそ、「ビジネストランスレーター」としての人材育成が重要ですし、それ以前では外部のプロを活用するのも有益だと考えています。我々ヴァリューズではDemandの部分からお手伝いするケースも多いですし、目的設計から具体的な作業レベルまで、一気通貫で伴走支援をさせて頂いていますので、宜しければぜひご相談ください。」